Aqueles que têm a minha idade, ou cuja idade se aproxime da minha, lembram-se de como "banda desenhada" (um francesismo, já a demonstrar, só por si, alguma coisa) ou, melhor ainda, "BD" (acrónimo que, na esteira de Edmond Baudoin, me recuso a utilizar) era quase sinónimo, em Portugal, de banda desenhada comercial franco-belga. Repito o que já escrevi num destes posts: toda a banda desenhada é comercial, mas, tal como um aforismo célebre sublinha, se todos são iguais, uns são mais iguais do que outros e, portanto, se todas as banda desenhadas são comerciais, há bandas desenhadas bem mais comerciais do que outras. A estas outras costumam aplicar-se designações várias e foi por isso que, desta vez, tive alguma dificuldade em escolher o título deste post número doze. Na realidade nenhuma das escolhas me agrada: "alternative comics" ["banda desenhada alternativa"], expressão utilizada nos EUA, desagrada-me porque põe demasiado o foco naquilo a que se reage, ou seja, no mainstream (é uma definição pela negativa, algo do género: somos o que não somos); "bande dessinée d'art et d'essais" ["banda desenhada de arte e ensaio"], en français, é um pretenciosismo óbvio, expressão rebuscada e esteticamente feia; "bande dessinée d'auteur" ["banda desenhada de autor"] é uma expressão demasiado vaga porque nada impede um artista ou argumentista a produzir obra comercial pura e dura de ter traços identificativos de um estilo, mesmo que entremeados por clichés típicos de determinados géneros como o maniqueísmo da aventura infanto-juvenil. Apesar da ressalva decidi-me pela última expressão porque me parece a que põe o acento tónico onde este deve estar: na individualidade e independência de certos criadores e casas editoras face à indústria cultural.

Voltando ao princípio: se recuarmos umas décadas encontramos João Paiva Boléo, no jornal Expresso, e Carlos Pessoa, no jornal Público, para quem Lucky Luke, Astérix e o inevitável Tintin eram quase tudo o que, com origem nos nortes europeus, merecia ser divulgado. Como se não bastasse, no "quase" acima só cabia o que as fábricas de bestsellers em França e na Bélgica iam debitando no mercado.

Nestas "Memórias de Um Desmemoriado" estou, mais uma vez, à mercê da dedução porque, claro, não me lembro de todo de como consegui ultrapassar a propaganda monopolista da comunicação social, leia-se, jornais, porque, para o resto, leia-se, televisão, a banda desenhada não existe. Apenas tenho, para me ajudar, dois indícios muito ténues e um palpite: um texto no fanzine Nemo, de que se reproduz em baixo o início, e uma conversa com Lewis Trondheim no Salão de Banda Desenhada do Porto de 1997 em que lhe disse que enviei mil francos... mas não sei para onde... Suponho que para L'Association, mas isso não explica os livros adquiridos nas outras editoras: a Ego Comme X, a Amok e a Fréon. Quanto ao palpite: só posso ter entrado em contacto com a banda desenhada franco-belga de qualidade na Internet.

Edmond Baudoin foi um pioneiro da [banda desenhada] autobiográfica em França, mas, ao contrário dos seus "colegas" norte-americanos, Justin Green e Robert Crumb, sempre se retratou (com grande atenção aos membros da sua própria família - a começar pelo avô em Couma Acò) de forma séria e sensível. Autor de traço fluido, representando sinteticamente o seu mundo através de texturas marcadas e linhas espessas (como o sangue, apetece dizer), Baudoin "desorganiza" as suas histórias dando-nos, assim, uma sensação desconexa dos acontecimentos, próxima da vida vivida. O único senão na obra de Baudoin (o qual pode estragar completamente um álbum, como acontece em Le Voyage) é algum excesso de lirismo delicodoce.

Sobre Edmond Baudoin escrevi neste blogue e na revista The Comics Journal conforme se pode ver em baixo:

The Comics Journal #249, Dezembro de 2002

Digno de nota é também Aristophane Boulon cuja obra Les soeurs Zabîme (a capa encima este post) comparei a Marcel Proust (incluo também a proverbial coda). Sobre Aristophane escrevi também aqui. Fui ainda o elo de ligação entre as editoras Ego Comme X e First Second que, com tradução de Matt Madden, publicou Les soeurs Zabîme nos Estados Unidos.

Muitos outros artistas poderia citar. Há, por exemplo, um trio de livros autobiográficos que me é caro: Approximativement de Lewis Trondheim, cuja capa se pode ver em baixo, Livret de phamille de Jean-Christophe Menu e Journal d'un album de Philippe Dupuy e Charles Berberian (Philippe Dupuy é, publicado mais tarde, em Maio de 2005, por uma casa editora que também merece citação, as Éditions Cornélius o autor do excelente Hanté).

Lewis Trondheim (pseudónimo de Laurent Chabosy), Approximativement, Novembro de 1995

Ainda no campo da autobiografia o nome que se destaca é o de Fabrice Neaud, sobre quem escrevi um texto que considero importante no fanzine Nemo (reproduz-se em baixo a primeira página).

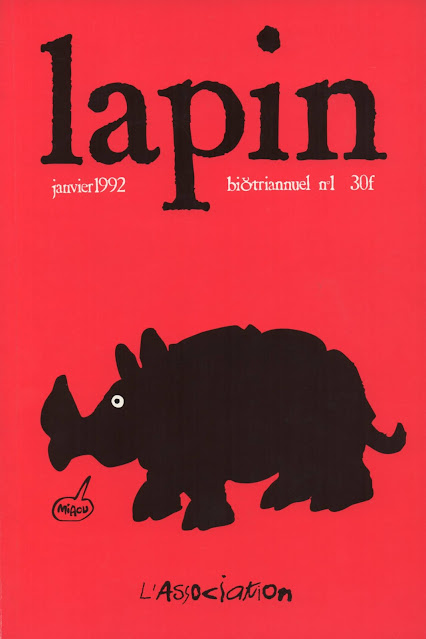

Este post já vai bem longo e ainda não referi Yvan Alagbé, co-editor da Amok, e todos os artistas que publicaram na editora Fréon: Thierry van Hasselt, Dominique Goblet, Vincent Fortemps, Éric Lambé e Olivier Deprez. Fica para a próxima, mas, para já, termino com as capas das antologias emblemáticas das quatro casas editoras: Ego Comme X, L'Association (com as revistas Labo, onde tudo começou, e Lapin), Fréon e Amok:

Ego Comme X: Ego comme x #1, [Janeiro de 1994]